学生発!スタディーレポート

このページでは子ども支援学科の学生が、学科の魅力を発信します!

子ども支援学科のゼミナールと学科での学びについて、学生からのレポートをお伝えします!

学生発!ゼミナール紹介

「すべての子どもの可能性を広げる」ための子ども学に立脚した多彩な専門領域を持つ教員の指導、ゼミ生同士のグループワークやフィールドワーク等を通して、4年次には、卒業論文や卒業制作として学びの集大成をまとめていきます。

以下のリンクから各教員のゼミの紹介を見ることができます。

学生発!子ども支援学科レポート

子ども支援学科シンポジウム

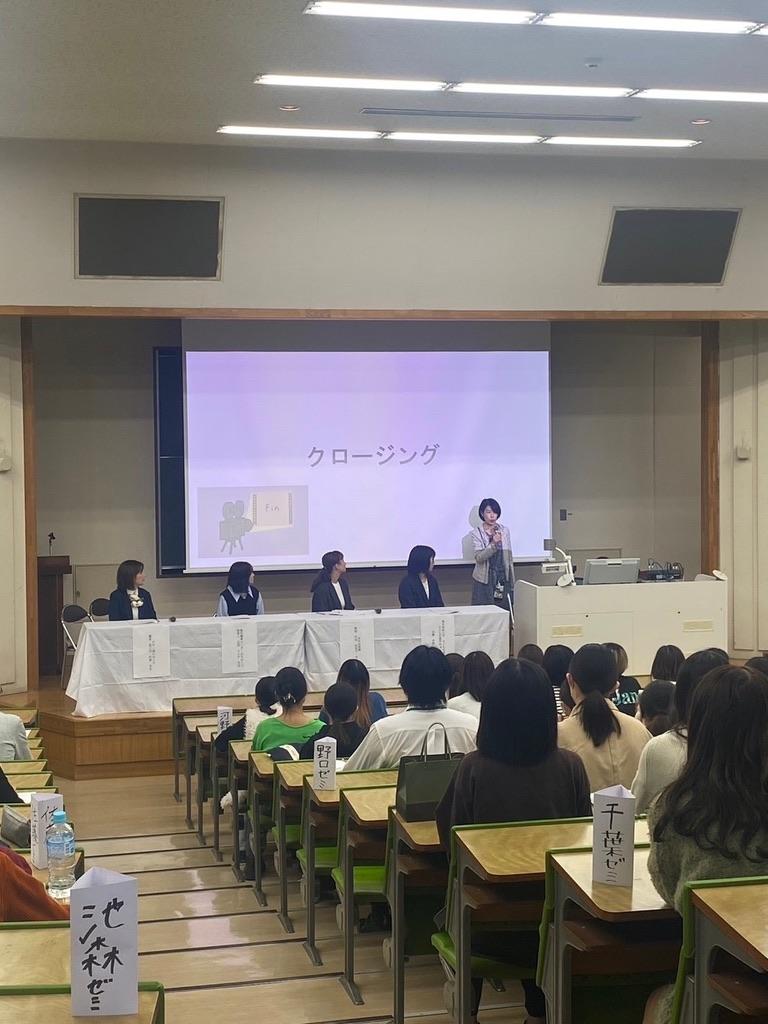

2024年10月26日(土)に、「保育の魅力と保育を学ぶ魅力-狭山から発信する保育の真と新-」をテーマとして、【子ども支援学科シンポジウム2024】が開催されました。

今回のシンポジウムでは、パネリスト&モデレーターとして、狭山キャンパスに併設されているかせいの森のおうち(保育園)の園長先生や子ども支援学科で学んだ現役の保育者の先生と、子ども支援学科で保育者を志して学んでいる学生が登壇し、保育を職業とすることと保育を学んでいることの意義と価値等について話題提供し、中高生及び保護者と中高教員をも招聘して、保育キャリアの新たな地平を切り拓くシンポジウムを全員参加型で行いました。

昨今、保育者不足の現状が社会的に深刻な課題であり、保育系大学等の志望者減少に加えて、保育者への夢や憧れを持つ中高生といった若年層の保育業界のイメージダウンについて、客観性のないネガティブキャンペーンの影響が大きな足枷となっていると考えています。

シンポジウムでは、保育士の給料、残業の問題は国の補助金や家賃補助により年々改善されていることが明らかになりました。また、保育には、唯一解がない、言い換えれば終わりがないからこそ、いくつになってもあるべき姿を追い求め続け、学び続けることができる職業なのではないかという言葉が印象に残っています。

現役保育者に聞いたアンケートでは、子どもがかわいい、子育ても経験として復帰しやすいなどの魅力があげられ、84%と多くの方が保育者として働き続けたいとご回答されていました。すべての子どもの育ちを支える役割を担っていく私達は、これから本学に学びを求めて入学してくるであろう近未来の本学科生にも、“保育の魅力、保育を学ぶ魅力”を誇りを持って発信していき、未来に希望をもって保育を学んでほしいと強く望んでいます。

この動画は、2024/10/26に開催した子ども支援学科シンポジウム「保育の魅力と保育を学ぶ魅力〜狭山から発信する保育の真と新〜」から、本学科学生が問題提起を発題した内容の要旨をまとめたものです。

https://youtu.be/1vVRAKt97Wg

学生主体による学生自身のための保育の現状の把握と、保育の真の魅力を発見するためのディスカッションを経て、これから保育士を目指す中高生、保護者の皆さん、また高校の進路指導部の先生方へのメッセージ動画となっています。ぜひ多くの方にご視聴いただければ幸いです。

なお、本動画は転用無用ですのでご理解宜しくお願いします。

東京家政大学子ども支援学部子ども支援学科