カリキュラム

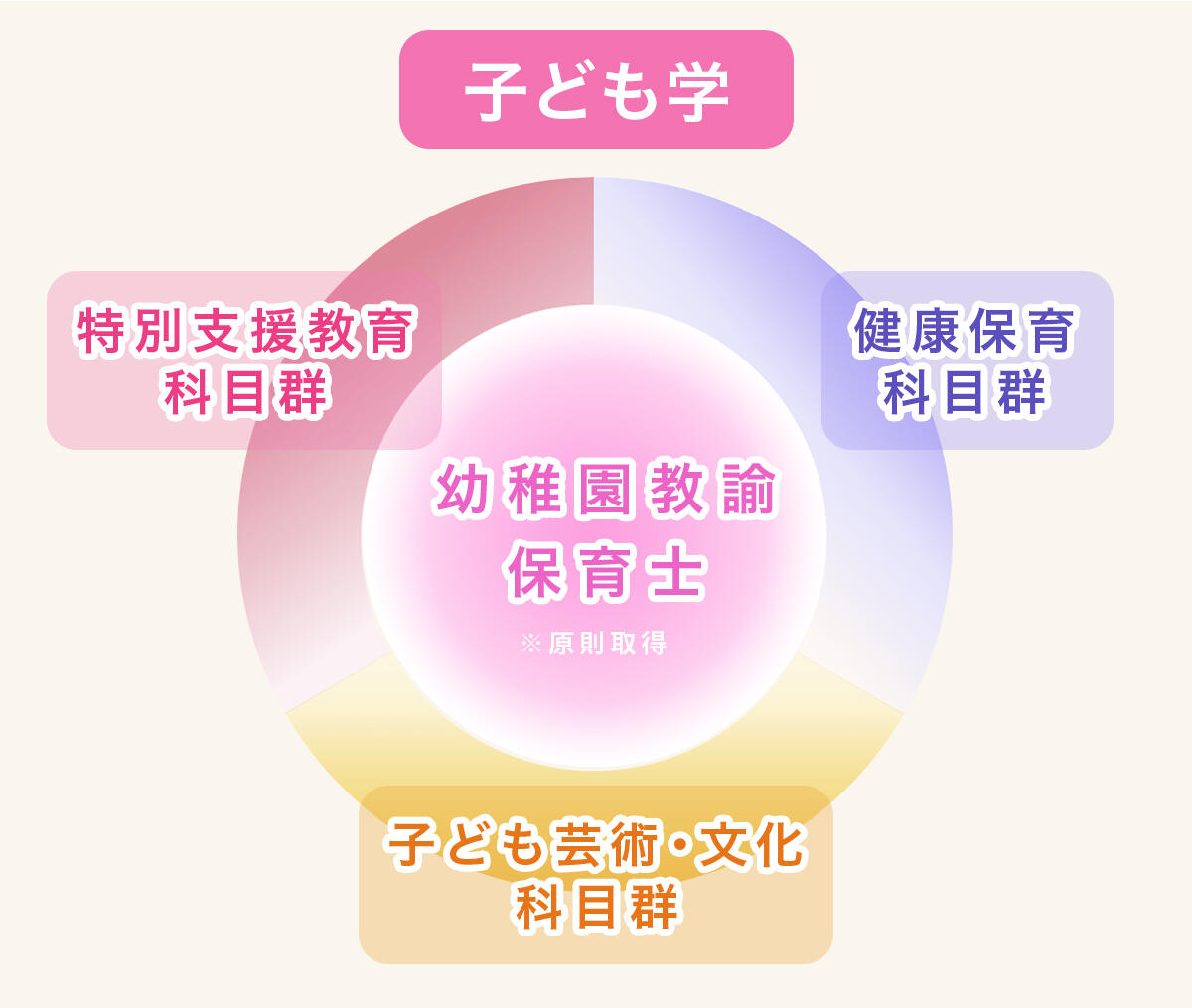

子ども学に立脚した保育実践力を育む包括的なカリキュラム

子ども支援学科では、幼稚園教諭一種免許状と保育士資格の取得するための[保育基礎科目][保育実践科目][総合研究科目]と、個々の発達を支援するための知識や技能を高める[特別支援科目]、[健康保育科目]、[子ども芸術・文化科目]の多彩なカリキュラムによって、幅広い保育実践力を身につけることができます。

特別支援教育科目群

知的障がい・肢体不自由・病弱に対応することを中心に、視覚障がい・聴覚障がい・LD(学習障がい)・ADHD(注意欠陥・多動性障がい)などへの支援ができる人材を養成します。

特別支援学校教諭一種免許状

(知的障がい・肢体不自由・病弱)

(40名程度)

健康保育科目群

乳幼児期の心身の健康をより確実に促進できる能力を身につけ、病気や障がいのある乳幼児などにも、きめ細やかな専門的対応ができる人材を養成します。

育児セラピスト1級

ベビーマッサージインストラクター

子ども芸術・文化科目群

子どもに関わる「遊び・芸術・文化」についての学びを深めるため、臨床美術やリトミックなど多角的に子どもの表現活動を援助できる実践力を養成します。

臨床美術士5級

ダルクローズ・リトミック免許

すべての子どもの可能性を広げる的確な保育実践ができる保育者

授業紹介

多様な子どもに対応できる専門性を磨く

子ども支援論Ⅰ

この授業は、子ども支援学部子ども支援学科で専門科目を学んでいくうえでの基盤となる科目です。教育目的や教育目標を確実に理解するとともに、4年間を通した学びの大筋を把握することを目的とします。本学科の全専任教員が担当するオムニバス形式の授業となり、

スタディ・ツアー

子ども支援学部では、3年次後期の休暇を利用して海外研修を実施します(希望者のみ)。研修先はヨーロッパ圏内の国で、幼児教育・保育の実際を学び、外国語・多文化などへの理解を深めます。この「スタディ・ツアー」の授業は、海外研修参加希望者の必修科目になります。研修への 準備や振り返りを通して、保育に関する国際的な視野を広げます。また、海外での保育体験を有する卒業生や外国籍の保育者との意見交換会も予定しています。

健康保育A

幼稚園、保育所、その他の児童福祉施設では、日頃元気に過ごしている子どもでも、さまざまな病気にかかって、特有の症状を示すことをしばしば経験します。また、いろいろな種類の生まれつきの病気をもっている子どもたちも実際に通園しています。さらに、発達障がいや神経系の病気をもっている子どもたちもいます。保育者は、保育に関わるプロフェッショナルとして、このような子どもたちの病気や障がいについても一定の知識が求められます。「子どもの保健I」において、おおよその疾病について学びますが、この講義では、症状や病気について、具体例を示しながら、その対処法についてより深く学びます。

知的障害児指導法

この授業では知的障害のある子どもへの指導方法について学びます

特別支援教育概論

特別支援教育は、特別な支援を必要とする幼・小・中・高の幼児、児童、生徒が在籍するすべての学校において実施されます。この授業では、特別支援教育の基礎となる、特別支援教育の目標・理念、特別支援教育が目指すべき教育制度・実践について理解します。また、それぞれの障がい特性や心理的特性の基本を学び、その特性に適した教育の場や指導の方法や内容に関する基礎的な知識を習得します。さらに、超早期からの一貫した支援と関連諸機関との連携や家族支援について学び、特別支援教育の理解を深めます。

子どもの体育

乳幼児期はいろいろな事象に興味を持ち、乳幼児らしい空想や創造の世界を楽しみながら、周囲の環境とかかわっています。そして、発達のプロセスの中で動きとリズムが一体化され、新しい動きの獲得や身のこなしを身につけていくのです。そこで、乳幼児の生活の中でも、鬼遊びやリズム遊び、ボールやフープ、なわなど特に運動的な要素の含まれる活動について、発達に伴う動きの獲得過程を考え合わせながら、身体表現の指導法や援助のあり方を具体的実践の中で理解していきます。

子どもの音楽Ⅰ

この授業では、学習者自身の音楽性を高めるために、リトミック(おもに身体の動きを用いる方法)を用い、身体を通して音楽を体験することで、感性や表現力を豊かにしながら音楽の基礎を身につけます。また、あそびうたや童謡など、子どものうたを活用した子どもとの関わり方、伴奏法、弾き歌いの技術を学びます。単に演奏の技術を磨くのではなく、子どもの心身の発達を考慮し、豊かな音楽的表現を援助できる力を身につけます。

子ども芸術Ⅲ(臨床美術)

「臨床美術」とは、

履修モデル

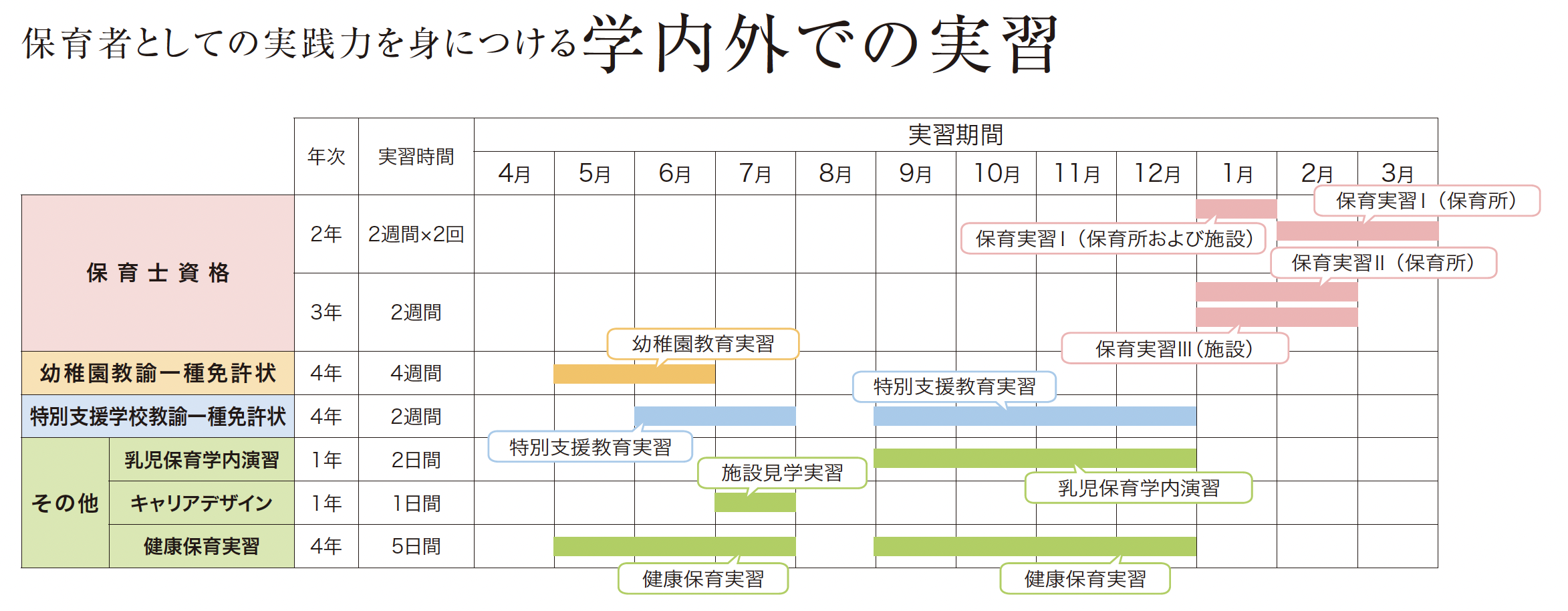

実習紹介

直接子どもたちとふれあうことで、保育の実践力を養います。

特色ある実習指導

本学科では、多様な保育実践の場で活躍できる有能で、確かな実践力のある保育者を養成すべく、「特色ある実習指導」を準備しています。

スケジュールにある4年間の実習計画図に基づき、1年次より導入実習を設け、2年次には基礎実習、3年次には応用実習へとつなげていきます。

保育所見学実習

■ 乳児保育学内見学/1年次

1年次の前期に開講される『乳児保育学内演習』の授業では、キャンパス内の保育所「かせい森のおうち」での見学実習を行います。0歳~3歳未満の子どもたちの発達を援助するための知識や技術を、理論と体験によって学ぶことで、2年次以降に予定されている保育所実習につなげていきます。

幼稚園教育実習

■ 幼稚園教育実習/4年次前期<4週間>

幼稚園での教育実習は、3歳〜就学前までの子どもたちと園生活を共にする中で、学校としての幼稚園の社会的な役割や目的、幼稚園教諭に求められる資質について実践的、かつ段階的に学んでいきます。また、幼小接続期の教育の実際についても具体的に学んでいきます。

保育実習

(保育所および施設<保育所以外の児童福祉施設>)

■ 保育所実習/2年次後期~3年次後期<2週間+2週間(保育所または施設を選択)>

保育所での実習は、0歳~就学前までの子どもたちとふれあい、乳幼児の理解を深めます。また、そこで展開される養護と教育が一体となった保育所保育を実践的に学んでいきます。

■ 施設実習/2年次後期~3年次後期<2週間+2週間(施設または保育所を選択)>

施設実習では、乳児院や児童養護施設、障害児施設等で、実際にそこで生活する子どもたちと生活をともにしながら、施設に入所する子どもたちの理解を深めるとともに、それぞれの施設の機能や役割、支援の実際を学んでいきます。

特別支援教育実習

4年前・後期/事前事後指導を含む

教育現場での実習を通して幼児・児童との生活や学習での関わりを理解し、特別支援学校の役割、チーム・ティーチングの指導、教職員の職務について学びます。

健康保育実習

4年後期/事前事後指導を含む

病児・病後児保育室と、より重症な疾患で入院をしている病児を対象として保育士が保育をしている医療機関にて、主に見学実習を行います。

学内の連携施設

キャンパス内の保育・医療施設で実践的に学ぶ

キャンパス内には、子どものための施設を多数併設。

すべての子どもの可能性を広げられる保育者を目指し、自然豊かな環境で実践的に学びます。

かせい森のおうち(保育所)

キャンパス内に併設された狭山市の認可保育所。ここでは実習やボランティアなど子ども支援学科とのさまざまな連携を通して、直接子どもと触れあいながら、命を預かる責任感や保育者としての態度を学んでいきます。

1年次後期 乳児保育学内演習

「かせいの森のおうち」で行う「乳児保育学内演習」では、保育の現場体験を通して、0〜3歳未満の子どもたちの発達を援助する知識や技術を学びます。さらに、保育所の乳児クラスでの実務経験がある教員から、3歳未満児の発育・発達における援助や関わり方、生活や遊びと保育の方法および環境、保育計画の作成などを学び、2年次以降に予定されている保育実習につなげていきます。

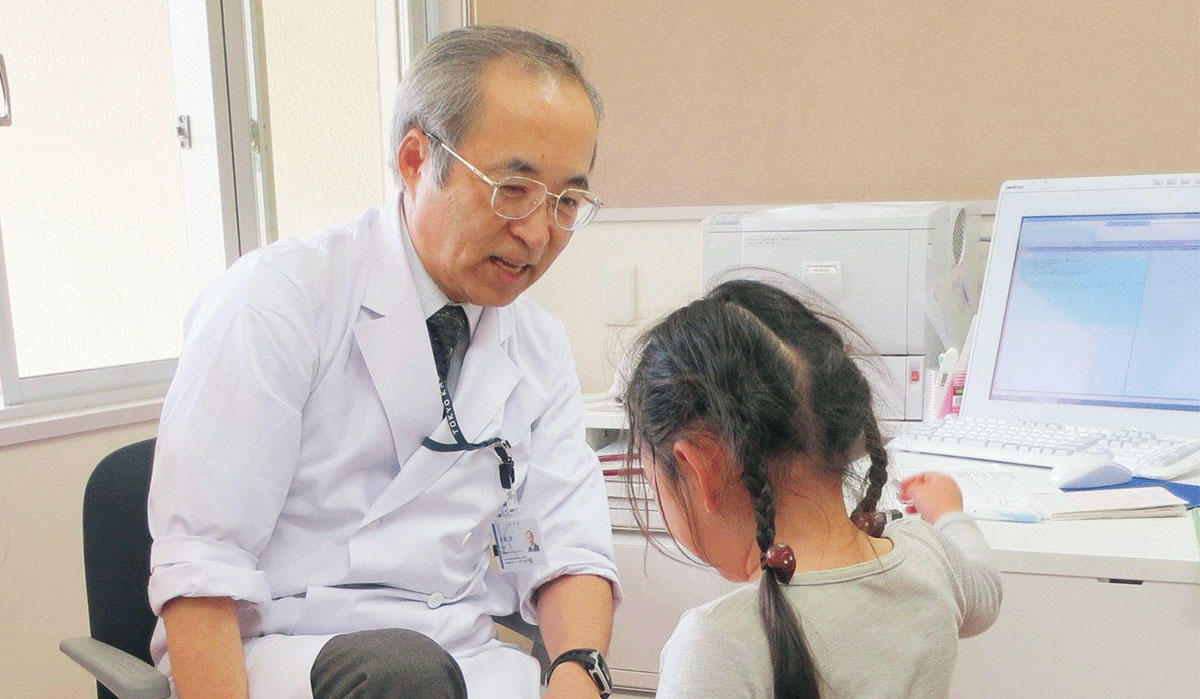

かせい森のクリニック

小児・アレルギー科、小児神経内科を専門に診療・研究する医療機関。アレルギーや発達障がいのある子どもと保護者を支援すると共に、専門的な対応ができる人材を育成しています。

4年次 健康保育実習

キャンパス内の「かせい森のクリニック」は、4年次の「健康保育実習」の実習先の1つとなっています。来院された患者さんとの接し方や家族の悩みを理解し、将来自分自身が働くために必要な姿勢と力を感じることができます。

かせい森の放課後等デイサービス「つくし」

特別支援学級や通級指導教室などに在籍する小中学生が、放課後に通い、発達や成長に必要な活動を行います。

4年次 特別支援教育実習

「特別支援教育実習」では、キャンパス内のかせい森の放課後等デイサービス「つくし」にてプレ実習を行います。児童・生徒との生活や学習での関わりを理解し、特別な支援を必要とする子どもの指導や教員の職務について学びます。